बहुत कठिन है भुवनेश्वर होना

जब-जब भी शाहजहाँपुर के रंगमंच की बात होगी तो उसमें भुवनेश्वर का जिक्र अवश्य ही होगा। सिर्फ शाहजहाँपुर के रंगमंच की ही नहीं, बल्कि जब-जब हिंदी एकांकियों का इतिहास लिखा जाएगा भुवनेश्वर के अवदान की चर्चा अनिवार्य रूप से होगी।

आधुनिक एकांकीकार, नाटककार भुवनेश्वर इस जनपद के ऐसे प्रकाश स्तम्भ हैं, जिन्होंने जनपद का नाम राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया। भुवनेश्वर का जन्म् 1910 के आस-पास हुआ। उनके वंशज 1857 की क्रांति में मलिहाबाद (अवध) छोड़कर शाहजहाँपुर आए थे।

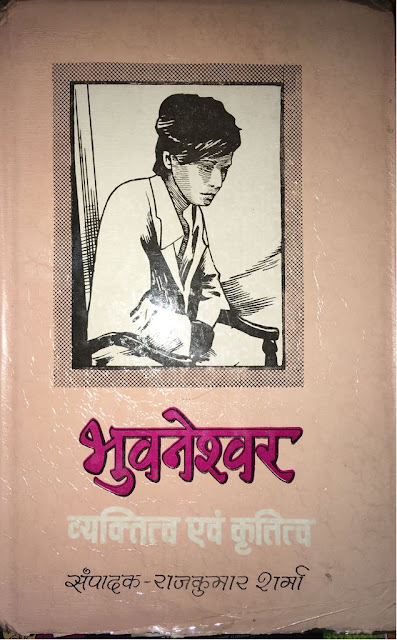

भुवनेश्वर नाम उस व्यक्ति का है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में लीक से अलग किस्म का साहित्य सृजन किया और आधुनिक एकांकियों के जनक होने का गौरव प्राप्त किया। एकांकी, कहानी, कविता, समीक्षा - कई विधाओं में भुवनेश्वर ने साहित्य को नए तेवर वाली रचनाएं दीं। इसी के साथ वे अपने क्रिया कलापों को लेकर जीवन काल में ही एक मिथ बन गए।

उन्हे ‘एबसर्ड नाट्य रचनाओं’ का जनक कहा जाता है। उनके एकांकियों में ‘कारवां’, ‘श्यामःएक वैवाहिक विडम्वना’, ‘रोमांसःरोमांच’, ‘स्ट्राइक’, ‘ऊसर’, ‘ताबें के कीडे़’, ‘सिकन्दर’ आदि का नाम उल्लेखनीय है। कहानी के क्षेत्र में भी भुवनेश्वर का नाम महत्वपूण है। उनकी कहानी ‘भेडिये’ (हंस,अप्रैल 1938) आधुनिक कहानियों की परम्परा में अग्रगण्य है। ‘मौसी’, ‘लड़ाई’, ‘माँ बेटे’, ‘मास्टनी’ आदि अन्य उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। इसके अतिरिक्त आपने अंग्रेजी तथा हिन्दी में कुछ कविताएं तथा आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं।

भुवनेश्वर ‘समय से आगे के रचनाकार’ थे। शायद यही कारण था कि उन्हें जीवनकाल में वह महत्व नहीं मिल सका जिसके वह हकदार थे। और सच कहा जाए तो भुवनेश्वर का कृतित्व आज भी सच्चे मूल्यांकन की मांग कर रहा है।

भुवनेश्वर ने जब लिखना आरम्भ किया वह सामाजिक संक्रमण का काल था। पुराने विश्वास, परंपराएँ, रूढ़ियां आदि टूट-बिखर रही थीं और नए मूल्य, तर्क और विवेक के सहारे अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। एक वर्ग रूढ़ियों के पुराने लबादे को जार-तार करने पर उतारू था तो दूसरा वर्ग उसमें आदर्श के पैबंद लगाने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में भुवनेश्वर ने मनुष्य की उस प्रवृत्ति को पकड़ा जो तथाकथित समाज एवं सामाजिकता से अलग नितांत अकेले में अपनी अकाट्य वास्तविकता का मूल्यांकन करती है। भुवनेश्वर ने अपने समय से काफी आगे की प्रवृत्ति को अपने लेखन में उतारा। टूटते विश्वास, स्वार्थी मनोवृत्ति, स्वच्छन्द सोच, मानसिक अवगुंठन और तमाम मध्य और निम्न मध्यवर्गीय समस्याओं का ‘कोलाज’ उनकी रचनाओं में चित्रित हुआ।

भुवनेश्वर के चरित्र किसी दूसरी दुनियाँ के नहीं हैं। वे सिर्फ मानसिक अवगुंठनों और यौन-कुंठाओं के पुतले मात्र भी नहीं हैं। देखा जाए तो स्ट्राइक, तांबे के कीड़े, कारवाँ आदि के तमाम पात्र हमारे आस-पास चहलकदमी करते नजर आ जाएंगे।

आज व्यक्ति तमाम समस्याओं से एक साथ जूझ रहा है। इसमें से कोई एक समस्या मुख्य नहीं है। भुवनेश्वर के साहित्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह उन तमाम समस्याओं पर एक साथ दृष्टि डालते हैं। संभवतः इसी कारण उनकी रचनाएँ ‘समस्याओं का कोलाज’ बन जाती हैं और साहित्यकार उस गुत्थी को न सुलझा पाने के कारण उन्हें ‘असंगत’ कह देता है। देखा जाए तो ‘असंगतता’ कुछ भी नहीं है। वास्तव में इस असंगतता की भी एक संगति है। हां ! यह अवश्य है कि यह ‘संगति’ एक उलझनपूर्ण भंवर में फंसी है, जो सीधी तरह से हमारी समझ में नहीं आती।

मुक्तिबोध की एक कविता है ‘मुझे कदम-कदम पर’ -

‘मुझे कदम-कदम पर

चैराहे मिलते हैं

बाहें फैलाए !!

एक पैर रखता हूँ

कि सौ राहें फूटतीं,

व मैं उन सब पर से गुज़रना चाहता हूँ ;

बहुत अच्छे लगते हैं

उनके तजुर्बे और अपने सपने ...

सब सच्चे लगते हैं ;

अजीब-सी अकुलाहट दिल में उभरती है,

मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ,

जाने क्या मिल जाए !! ’

इसी ‘जाने क्या मिल जाए’ के पीछे-पीछे दौड़ते हुए भुवनेश्वर इतना आगे निकल जाते हैं कि समाज उन्हें पागल घोषित कर देता है। और उनकी रचनाओं को समझ न पाने के कारण ‘असंगत’। सचमुच बहुत कठिन है ‘भुवनेश्वर होना’!

भुवनेश्वर का ‘कारवाँ’ वर्ष 1935 में आया। उस समय शाहजहाँपुर रंगमंच पर ‘रामाशंकर’, ‘नन्दन’, ‘गोशाला’ आदि नाट्य संस्थाओं का बोलबाला था। यह संस्थाएँ मुख्यरूप से पारसी नाट्य शैली से प्रभावित नाटक ही प्रमुखता से किया करती थीं। भुवनेश्वर के एकांकी उनके मंचन के कैनवस में अट नहीं पाते थे अतः शुरुआती दौर के रंगमंच से इन एकांकियों का कोई खासा सरोकार नहीं रहा। हां ! आगे चलकर आधुनिक रंगकर्मिर्यों ने अवश्य उनकी कहानियों एवं नाटकों की मिश्रित प्रस्तुति ‘भुवनेश्वर: एक रंग’ के नाम से की। अभी हाल ही में (वर्ष 2006-07) में मीराकांत द्वारा भुवनेश्वर के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित नाटक ‘भुवनेश्वर-दर-भुवनेश्वर’ का मंचन भी हुआ। किंतु विडंवना यह है कि वह भुवनेश्वर जो समय-समाज की सूक्ष्मतम समस्याओं से जूझता हुआ ‘एब्सर्ड’ कहलाकर मर गया, उसी के नाम पर लोग पुरस्कारों का आदान-प्रदान करते हैं, अपने को उसका हिमायती घोषित करने का दंभ भरते हैं और सेमिनारों-कार्यशालाओं के नाम पर बड़ी-बड़ी ‘ग्रांट’ डकार जाते हैं।

आज हिंदी जगत के तथाकथित विद्वान भुवनेश्वर के नाम का रोना रोते हर मंच पर दिख जाएंगे। इसलिए नहीं कि वह भी उन्हीं समस्याओं से जूझने की कोशिश में हैं बल्कि इसलिए कि भुवनेश्वर को बाजार में बेंचकर खुद स्थापित होना चाहते हैं।

Comments

Post a Comment